一种仿生自适应抗沉陷步行轮及其控制方法

本发明属于工程仿生,尤其涉及一种仿生自适应抗沉陷步行轮及其控制方法。

背景技术:

1、水田是我国重要的优质耕地资源。水田稳定性强,自然禀赋条件好,质量水平高。水田不仅是粮食安全的重要保障,而且对于维系区域生态安全、促进生态文明建设等具有重要作用。由于水田等松软地面的承载和抗剪能力差,常规的轮式与其表面接触时一方面容易产生较大沉陷和湿黏附,另一方面容易有较大的推水阻力,从而产生较大的离地损耗和对地面的过度扰动,而且生产实际迫切需要降低成本、保护土壤结构、保护环境的水田保护性耕作技术。因此,解决水田等松软地面的沉陷和能量消耗问题对于提高经济效益显得尤为关键。

2、绿头鸭,常年生存在水田、湖泊、河流、滩涂等松软地面区域,已具备了抗沉陷的运动特性。绿头鸭足作为与地面直接接触的执行器,主要由三趾构成,足趾之间有足蹼,趾-蹼的结构形貌、触/离地姿态、材料组装等在抗沉陷过程中发挥了重要作用。现有的仿绿头鸭足通过仿肌腱单元,能够实现节能减振的功能,但在实际使用中,现有的仿绿头鸭足离地时地面与其黏附力强且不易摆脱,且使用中由于鸭足形状结构固定且表面积大而导致空气阻力大,能源消耗高。

技术实现思路

1、针对上述技术问题,本发明提供一种仿生自适应抗沉陷步行轮及其控制方法,实现了仿生步行轮的趾蹼自适应开闭,步行轮腿足单体整体结构简单,提高了步行轮的适应性和应用的广泛性,应用于机器人上有利于提高其在松软地面的通过性。

2、注意,这些目的的记载并不妨碍其他目的的存在。本发明的一个方式并不需要实现所有上述目的。可以从说明书、附图、权利要求书的记载中抽取上述目的以外的目的。

3、绿头鸭主要通过向前放置的由内向外的第二趾、第三趾、第四趾和趾间蹼完成行走。绿头鸭足由跗跖骨和趾骨构成主要框架,在触地时第二趾和第四趾打开并带动趾间蹼打开,增大了触地面积;离地时趾骨从足后跟离地,降低了离地黏附力和对地面的扰动;摆动时蹼闭合,减小了前进时水和空气对足的阻力。绿头鸭后肢复杂的肌腱系统通过肌肉为其行走或奔跑提供动作和力量来源,通过长而轻的肌腱为其他部位的运动提供牵引,肌肉主要分布在股骨和胫跗骨上,跗骨关节以下的骨头上肌肉较少,其骨的运动几乎全部由肌腱牵引驱动,这为摆动幅度较大的跗跖骨和脚掌减轻了重量和体积,从而绿头鸭在行走或游泳过程中维持持久的性能提供了保障。

4、肌腱是一坚韧的结缔组织条带,连接肌肉与骨骼,承受张力,由胶原蛋白组成,肌腱与肌肉一起作用产生动作。绿头鸭足肌腱组织明显的分为腱束和腱内膜,单条肌腱横截面呈圆柱形。通过扫描电镜,肌腱从外表面观察,可见肌腱是由许多根三级纤维束组成,外面包裹肌腱的一层细结缔组织,称为肌腱外层。肌腱平均直径在1-2mm左右。从肌腱的横截面观察,切口平整,胶原纤维束紧密排列,裂缝中显示肌腱三级纤维束是由许多次级纤维束组成的,纵截面显示众多次级纤维束大致平行排列,次级纤维束的直径在0.2μm左右,此外还有交错排列的胶原纤维束呈网状结构,这将有助于增强肌腱在各个方向上的强度。次级纤维束又由众多的初级胶原纤维束排列组成,初级胶原纤维束排列紧密,形成了分层结构。初级纤维束、次级纤维束和三级纤维束被称为内腱的结缔组织鞘所包围,内腱有助于纤维束在肌腱运动过程中相互滑动。

5、当绿头鸭行走或奔跑时,足背侧的伸肌腱和跖侧的屈肌腱完美配合,实现足趾的弯曲和伸展过程。跖趾关节处具有较为轻薄的支持带,分布于跖侧和背侧,为肌腱力的方向的传导的改变提供帮助,同时约束肌腱的位置。当绿头鸭足刚触地时,伸肌腱受到肌肉的拉力,而屈肌腱放松,因此足趾呈伸直状态。当足处于触地中期时,伸肌腱继续受到肌肉拉力,继续被拉伸,屈肌腱由于跖趾关节滑轮的作用,反向拉伸肌肉,足趾继续保持伸直状态;当足离地时,伸肌腱逐渐放松,屈肌腱逐渐受到肌肉的拉力,因此足趾逐渐呈弯曲状态。

6、本发明是通过以下技术手段实现上述技术目的的。

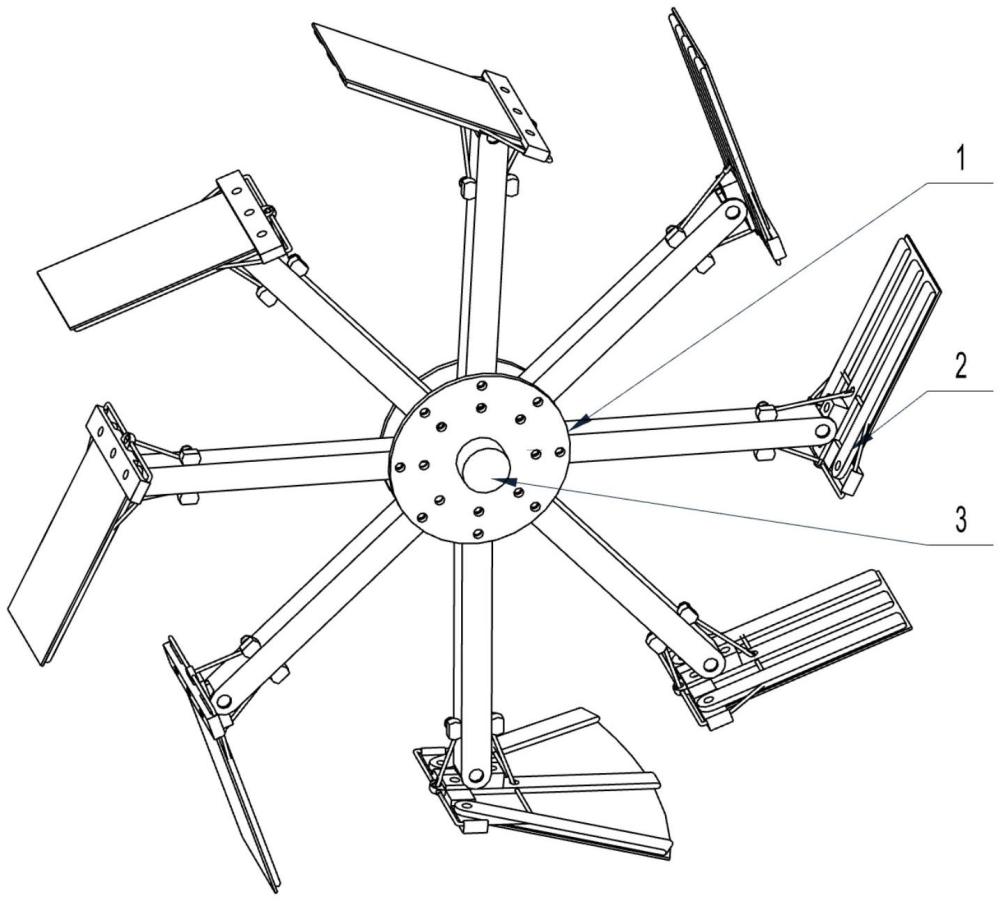

7、一种仿生自适应抗沉陷步行轮,包括步行轮法兰盘、步行轮腿足单体、位姿感知系统和控制器;

8、所述步行轮法兰盘沿圆周方向设有多个步行轮腿足单体;

9、所述步行轮腿足单体包括仿生腱骨协同机构和仿生肌腱驱动机构;所述仿生肌腱驱动机构设置在仿生腱骨协同机构上,仿生肌腱驱动机构能够使仿生腱骨协同机构开闭;

10、所述位姿感知系统安装在步行轮法兰盘上,用于监测步行轮法兰盘到地面高程信号,并传递给控制器;

11、所述控制器分别与位姿感知系统和仿生肌腱驱动机构连接,控制器将高度信号与预设值进行对比,并根据对比结果控制仿生肌腱驱动机构使仿生腱骨协同机构开闭。

12、上述方案中,所述仿生腱骨协同机构包括仿跗跖骨、仿伸肌腱、仿屈肌腱、轴承支座、仿第二趾、仿第三趾、仿第四趾、仿生足蹼和底座;

13、所述轴承支座设置在底座上,仿跗跖骨套设在轴承支座上,仿屈肌腱下方分为左右两端,仿屈肌腱一端与仿第二趾连接,仿屈肌腱另一端与仿第四趾连接,仿屈肌腱上方与仿跗跖骨后侧连接;仿伸肌腱下方分为左右两端,仿伸肌腱一端与仿第二趾连接,仿伸肌腱另一端与仿第四趾连接,仿伸肌腱上方与仿跗跖骨前侧连接;所述仿第二趾、仿第四趾、仿第三趾分别连接在底座上,且仿第二趾、仿第四趾分别位于仿第三趾两侧;所述仿生足蹼位于仿第二趾、仿第四趾、仿第三趾底部,仿生足蹼的中部与仿第三趾连接,仿生足蹼两侧分别与仿第二趾和仿第四趾连接。

14、上述方案中,所述仿生肌腱驱动机构包括仿伸肌腱驱动电机和仿屈肌腱驱动电机;仿伸肌腱驱动电机安装在仿跗跖骨前侧,仿伸肌腱驱动电机的动力输出轴与仿伸肌腱连接,用于牵引仿伸肌腱带动第二趾和第四趾以及趾间仿生足蹼闭合;

15、仿屈肌腱驱动电机安装在仿跗跖骨后侧,仿屈肌腱驱动电机的动力输出轴与仿屈肌腱连接,用于牵引仿屈肌腱带动第二趾和第四趾以及趾间仿生足蹼打开;

16、控制器分别与仿伸肌腱驱动电机和仿屈肌腱驱动电机连接;控制器根据位姿感知系统的高度信号并与预设值进行对比,根据对比结果发出指令控制仿伸肌腱驱动电机和仿屈肌腱驱动电机作出相应的动作,使仿生腱骨协同机构开闭。

17、上述方案中,当步行轮腿足单体触地后,位姿感知系统监测的步行轮法兰盘到地面高程低于预设值,控制器控制仿伸肌腱驱动电机反向旋转,使仿伸肌腱释放,控制仿屈肌腱驱动电机正向旋转,牵引仿屈肌腱带动第二趾和第四趾向外侧移动,从而打开趾间仿生足蹼;

18、当步行轮腿足单体开始离地,位姿感知系统监测的步行轮法兰盘到地面高程高于预设值,控制器控制仿屈肌腱驱动电机反向旋转,使仿屈肌腱释放,控制仿伸肌腱驱动电机正向旋转,牵引仿伸肌腱带动第二趾和第四趾向内移动,从而闭合趾间仿生足蹼,以减小离地扰动和阻力。

19、上述方案中,所述位姿感知系统为测距传感器。

20、上述方案中,所述仿伸肌腱为纤维编织结构,包括纤维绳索结构、柔性伸缩结构和外壳;

21、所述纤维绳索结构包括多束纵向螺旋排列的纤维和横向排列的纤维,纵向螺旋排列的纤维和横向排列的纤维交错编织成纤维绳索结构;

22、所述柔性伸缩结构包括多个弹簧,多个弹簧排列形成柔性伸缩结构;

23、所述纤维绳索结构和柔性伸缩结构纵向布置连接形成仿生肌腱单元,多个仿生肌腱单元纵向排列,外面包裹尼龙外壳形成仿伸肌腱;仿伸肌腱和仿屈肌腱的结构相同。

24、上述方案中,所述轴承支座两侧分别设有第一限位机构和第二限位机构;所述第一限位机构比第二限位机构的高度高,第一限位机构用于限制仿跗跖骨与仿第三趾之间的最小角度;第二限位机构用于限制仿跗跖骨与仿第三趾之间的最大角度。

25、上述方案中,所述底座上设置了第一滑槽和第二滑槽;第一滑槽分布在第二趾一侧,第二滑槽分布在第四趾一侧,第一滑槽和第二滑槽沿仿跗跖骨轴对称分布,仿屈肌腱起始端一侧绕过第一滑槽,仿屈肌腱起始端另一侧绕过第二滑槽,再汇合绕过仿第三趾设置的仿屈肌腱预留孔位,连接到上方的仿跗跖骨后侧。

26、一种根据所述仿生自适应抗沉陷步行轮的控制方法,包括以下步骤:

27、所述位姿感知系统监测步行轮法兰盘到地面高程信号,并传递给控制器;

28、所述控制器将高度信号与预设值进行对比,并根据对比结果控制仿生肌腱驱动机构使仿生腱骨协同机构开闭;

29、当步行轮腿足单体触地,位姿感知系统监测的步行轮法兰盘到地面高程低于预设值,控制器控制仿伸肌腱驱动电机反向旋转,使仿伸肌腱释放,控制仿屈肌腱驱动电机正向旋转,牵引仿屈肌腱带动第二趾和第四趾向外侧移动,从而打开趾间仿生足蹼;

30、当步行轮腿足单体离地,位姿感知系统监测的步行轮法兰盘到地面高程高于预设值,控制器控制仿屈肌腱驱动电机反向旋转,使仿屈肌腱释放,控制仿伸肌腱驱动电机正向旋转,牵引仿伸肌腱带动第二趾和第四趾向内移动,从而闭合趾间仿生足蹼。

31、与现有技术相比,本发明的有益效果是:

32、1.本发明仿生腱骨协同机构通过步行轮腿足单体触地后仿生肌腱驱动机构驱动实现趾蹼打开,从而明显地增大触地面积,减小对地压强,增大触地摩擦力;通过步行轮腿足单体离地时仿生肌腱驱动机构驱动实现趾蹼闭合,从而减小步行轮腿足单体在摆动时受到的空气阻力,实现了仿生步行轮的趾蹼自适应开闭效果,步行轮腿足单体整体结构简单,提高了步行轮的适应性和应用的广泛性,应用于机器人上有利于提高其在松软地面的通过性。

33、2.本发明中的仿伸肌腱和仿屈肌腱形成的仿生肌腱,肌腱下端具有纵向螺旋排列的纤维和横向排列的纤维交错编织成纤维绳索结构,模仿肌腱纵横交错排列结构;肌腱上端为弹簧,模仿肌腱的储能减震功能;肌腱表面加装尼龙外壳,模仿肌腱外层的保护和光滑效果。独特的肌腱编织方式,实现了强度高、柔性可弯曲等优点,在步行轮腿足单体触地时提供缓冲和一定的能量回收效果。

34、3.本发明位姿感知系统监测步行轮法兰盘到地面高程信号,并传递给控制器;所述控制器将高度信号与预设值进行对比,并根据对比结果控制仿生肌腱驱动机构使仿生腱骨协同机构开闭;通过趾和蹼的刚柔耦合、肌腱和骨骼的协同运动实现步行轮腿足单体触地时增大触地面积以增大摩擦力同时增加抗沉陷效果,离地时减小面积以减小水和空气阻力,同时减轻触地时的振动。

35、注意,这些效果的记载不妨碍其他效果的存在。本发明的一个方式并不一定必须具有所有上述效果。可以从说明书、附图、权利要求书等的记载显而易见地看出并抽出上述以外的效果。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!