一种应用蚯蚓粪和益生菌配施修复污染土壤的方法与流程

1.本发明涉及土壤污染修复技术领域,具体是涉及一种应用蚯蚓粪和益生菌配施修复污染土壤的方法。

背景技术:

2.土壤污染物大致可分为无机污染物和有机污染物两大类。无机污染物主要包括酸、碱、重金属,盐类、放射性元素铯、锶的化合物、含砷、硒、氟的化合物等。有机污染物主要包括有机农药、酚类、氰化物、石油、合成洗涤剂、3,4-苯并芘以及由城市污水、污泥及厩肥带来的有害微生物等。当土壤中含有害物质过多,超过土壤的自净能力,就会引起土壤的组成、结构和功能发生变化,微生物活动受到抑制,有害物质或其分解产物在土壤中逐渐积累通过“土壤

→

植物

→

人体”,或通过“土壤

→

水

→

人体”间接被人体吸收,达到危害人体健康的程度。

3.化学肥料的长期使用也是土壤污染的一个主要原因,长期使用化学肥料导致了土壤微生物量的减少及酶活性的降低,显著降低土壤质量,从而影响农作物产量和品质。蚯蚓粪作为有机肥的一种,可提高土壤养分的有效性,刺激土壤微生物生物量增加,维持土壤健康。蚯蚓粪通过改善土壤质量和酶活性来改善作物生长的土壤环境,从而提升作物的产量和品质。益生菌作为常用的土壤改良剂,其不仅可促进作物吸收矿质营养元素,将土壤中难以被作物吸收利用的养分转化为易吸收利用的成分,还能提高微生物活性,改善土壤生态环境。

4.目前,关于蚯蚓粪或益生菌在提高土壤肥力,增加作物产量品质方面已有大量的研究报道,但对于蚯蚓粪配施益生菌以及两者间的交互作用对土壤的重金属污染修复作用、微生物量及酶活性的研究还有待进一步探讨,以期探明蚯蚓粪与益生菌配施及其交互作用对土壤微生态环境的影响。

技术实现要素:

5.针对上述存在的问题,本发明提供了一种应用蚯蚓粪和益生菌配施修复污染土壤的方法。

6.本发明的技术方案是:

7.一种应用蚯蚓粪和益生菌配施修复污染土壤的方法,包括以下步骤:

8.s1、改性蚯蚓粪生物炭制备:

9.s1-1、热解烘干:将蚯蚓粪烘干并粉碎,得到粒径为0.1~0.2mm的蚯蚓粪粉末,将蚯蚓粪粉末置于烘箱中在550~600℃下热解2h,得到蚯蚓粪生物炭;

10.s1-2、高锰酸钾氧化处理:将步骤s1-1中得到的蚯蚓粪生物炭通过与高锰酸钾溶液混合改性,得到高锰酸钾氧化处理后的蚯蚓粪生物炭;

11.s1-3、磁化处理:将步骤s1-2中得到的高锰酸钾氧化处理后的蚯蚓粪生物炭置于去离子水中,同时加入fecl3·

6h2o和feso4·

7h2o,高锰酸钾氧化处理后的蚯蚓粪生物炭、

去离子水、fecl3·

6h2o和feso4·

7h2o的质量比为2:40~50:1~1.3:0.8~1,通过磁搅拌的方式在110~120℃条件下持续搅拌,磁搅拌的同时持续加入摩尔浓度为10mol/l的氢氧化钠溶液,直至混合溶液的ph为10~11,继续磁搅拌1-2h,冷却过滤得到磁化处理的蚯蚓粪生物炭,将磁化处理的蚯蚓粪生物炭使用去离子水持续过滤洗涤,再进行烘干,即得到所述改性蚯蚓粪生物炭;

12.s2、改性蚯蚓粪生物炭及益生菌初次配施:将步骤s1-3中得到的改性蚯蚓粪生物炭以6~8t/hm2的施配量翻拌施配到待修复土壤中,再将益生菌制备成发酵菌液以1l/m2的施配量施配到待修复土壤中,所述益生菌为解淀粉芽孢杆菌,发酵菌液中活菌含量为1.5~1.7

×

108cfu/ml,静置1~2周,随后将待修复土壤翻拌并灌溉,直至待修复土壤中表层土壤的含水率为25~28%;

13.s3、益生菌二次配施及农作物种植:将步骤s2中的待修复土壤静置并自然曝晒,直至待修复土壤中表层土壤的含水率达到适墒状态,再将益生菌制备成发酵菌液以0.7~1l/m2的施配量施配到待修复土壤中,所述益生菌为巨大芽孢杆菌,发酵菌液中活菌含量为1.4~1.6

×

108cfu/ml,静置1~2周,完成待修复土壤的第一阶段修复,随后在待修复土壤内种植农作物;

14.s4、改性蚯蚓粪生物炭再进行多次配施:在农作物生长期间每隔15~20d进行一次改性蚯蚓粪生物炭配施,施配量为0.1~0.2t/hm2,同时在本步骤s4中的第一次改性蚯蚓粪生物炭配施时施配化肥,化肥的施配量为5~8kg/hm2,在农作物生长至90~105d时将农作物移除,完成待修复土壤的第二阶段修复;

15.s5、蚯蚓粪再利用:将第二阶段修复完成后的土壤中引入蚯蚓进行培养,培养124~187天,完成土壤的最终修复,并将得到的蚯蚓粪进行回收,回收的蚯蚓粪可返回至步骤s1-1中,用于下一次污染土壤的修复。

16.进一步地,所述步骤s1-1中蚯蚓粪选用赤子爱胜蚓蚯蚓粪,蚯蚓粪的制备方法为:将赤子爱胜蚓以50~60g/m2的密度接种到市政污泥中,堆肥处理2~3个月,直至市政污泥全部转化为污泥源蚯蚓粪。所选用的蚯蚓及蚯蚓粪具有良好的土壤改良效果。

17.进一步地,所述步骤s1-2高锰酸钾氧化处理的具体步骤为:将步骤s1-1中得到的蚯蚓粪生物炭置于质量浓度为5%的高锰酸钾溶液中,蚯蚓粪生物炭与高锰酸钾溶液的质量比为1~1.5:100,在常温条件下搅拌4~6h,随后过滤出蚯蚓粪生物炭后使用去离子水持续过滤洗涤,再将蚯蚓粪生物炭烘干得到高锰酸钾氧化处理后的蚯蚓粪生物炭。通过高锰酸钾氧化处理以提高蚯蚓粪生物炭对重金属污染物的吸附效果。

18.更进一步地,所述步骤s1-1、s1-2、s1-3中,烘干的温度均为75~85℃,所述步骤s1-2和s1-3中去离子水持续过滤洗涤直至洗涤后的去离子水ph无变化则洗涤完成。通过对改性蚯蚓粪生物炭ph的控制确保改性过程稳定。

19.进一步地,所述步骤s2中灌溉的方式为滴灌,灌溉速度为0.3~0.5m3/m2·

h。通过滴灌的方式使待修复土壤变为淹水环境,加速了益生菌的代谢,促进土壤中氧化物质发生还原反应,对土壤中的铁元素起到活化作用,从而在后续过程中减少了其他有害重金属元素向农作物地上部分的转运。

20.进一步地,所述步骤s3中适墒状态的含水率为15.5~18.5%。通过调节含水率以使土壤达到适合农作物生长的条件。

21.进一步地,所述步骤s3中春季选择的农作物为番茄,夏季选择的农作物为空心菜或生菜,秋季选择的农作物为萝卜或菠菜,冬季选择的农作物为油菜或白菜。根据季节的不同选择合适的农作物。

22.进一步地,所述步骤s4中化肥为尿素、磷酸二氢铵或氯化钾。根据所选用的农作物不同选用不同的化肥进行辅助。

23.进一步地,所述步骤s5中引入蚯蚓进行培养的方法为:

24.s5-1:将第二阶段修复完成后的土壤中施加赤子爱胜蚓饲料,以0.5~0.7t/hm2的施配量翻拌施配到土壤中,放入赤子爱胜蚓养殖,赤子爱胜蚓的养殖密度为2.8~3.1kg/m2,养殖28~31天后第一次收集表层土壤蚯蚓粪,表层土壤蚯蚓粪厚度为10cm;

25.s5-2:继续养殖并每隔24~26天收集一次表层土壤蚯蚓粪,重复4~6次;

26.s5-3:最后一次收集表层土壤蚯蚓粪结束后,采用自然光照法将成年赤子爱胜蚓收集以便重复利用,将幼蚓和蚓卵保留在土壤中,完成待修复土壤的最终修复。

27.本发明的有益效果是:

28.(1)本发明应用蚯蚓粪和益生菌配施修复污染土壤的方法将蚯蚓粪与两种益生菌进行复配施加到待修复的土壤中,分别为赤子爱胜蚓蚯蚓粪和解淀粉芽孢杆菌以及巨大芽孢杆菌,蚯蚓粪与两种益生菌的适配性好,并对配施过程进行了优化,降低了土壤中重金属污染物的含量,同时为土壤增加养分,还能促进土壤微生物繁殖,改善土壤微生物生态环境,从而维持或提高农田土壤肥力和功能潜力。

29.(2)本发明应用蚯蚓粪和益生菌配施修复污染土壤的方法将蚯蚓粪进行了改性,分别为高锰酸钾氧化处理和磁化处理两步,改善了蚯蚓粪对土壤中重金属的吸附作用,经过改性后mno2被负载到蚯蚓粪生物炭上,大大提升了其对cd

2+

和pb

2+

的吸附效能;通过磁化处理使fe3o4负载到蚯蚓粪生物炭上,使其具备超顺磁性,可在外磁场作用下与液体分离,提高了蚯蚓粪生物炭的回收再利用价值。

30.(3)本发明应用蚯蚓粪和益生菌配施修复污染土壤的方法通过滴灌的方式使待修复土壤变为淹水环境,加速了益生菌的代谢,促进土壤中氧化物质发生还原反应,对土壤中的铁元素起到活化作用,从而在后续过程中减少了其他有害重金属元素向农作物地上部分的转运。

附图说明

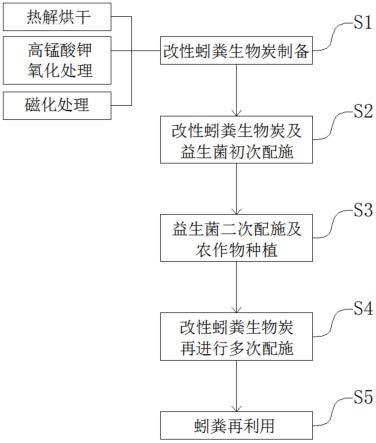

31.图1是本发明的应用蚯蚓粪和益生菌配施修复污染土壤的方法流程图。

具体实施方式

32.实施例1

33.一种应用蚯蚓粪和益生菌配施修复污染土壤的方法,如图1所示,包括以下步骤:

34.s1、改性蚯蚓粪生物炭制备:

35.s1-1、热解烘干:蚯蚓粪选用赤子爱胜蚓蚯蚓粪,蚯蚓粪的制备方法为:将赤子爱胜蚓以55g/m2的密度接种到市政污泥中,堆肥处理2.5个月,直至市政污泥全部转化为污泥源蚯蚓粪,将蚯蚓粪烘干并粉碎,得到粒径为0.15mm的蚯蚓粪粉末,将蚯蚓粪粉末置于烘箱中在580℃下热解2h,得到蚯蚓粪生物炭;

36.s1-2、高锰酸钾氧化处理:将步骤s1-1中得到的蚯蚓粪生物炭置于质量浓度为5%的高锰酸钾溶液中,蚯蚓粪生物炭与高锰酸钾溶液的质量比为1.3:100,在常温条件下搅拌5h,随后过滤出蚯蚓粪生物炭后使用去离子水持续过滤洗涤,再将蚯蚓粪生物炭烘干得到高锰酸钾氧化处理后的蚯蚓粪生物炭;

37.s1-3、磁化处理:将步骤s1-2中得到的高锰酸钾氧化处理后的蚯蚓粪生物炭置于去离子水中,同时加入fecl3·

6h2o和feso4·

7h2o,高锰酸钾氧化处理后的蚯蚓粪生物炭、去离子水、fecl3·

6h2o和feso4·

7h2o的质量比为2:45:1.2:0.9,通过磁搅拌的方式在115℃条件下持续搅拌,磁搅拌的同时持续加入摩尔浓度为10mol/l的氢氧化钠溶液,直至混合溶液的ph为10.5,继续磁搅拌1.5h,冷却过滤得到磁化处理的蚯蚓粪生物炭,将磁化处理的蚯蚓粪生物炭使用去离子水持续过滤洗涤,再进行烘干,即得到改性蚯蚓粪生物炭;

38.步骤s1-1、s1-2、s1-3中,烘干的温度均为80℃,步骤s1-2和s1-3中去离子水持续过滤洗涤直至洗涤后的去离子水ph无变化则洗涤完成;

39.s2、改性蚯蚓粪生物炭及益生菌初次配施:将步骤s1-3中得到的改性蚯蚓粪生物炭以7t/hm2的施配量翻拌施配到待修复土壤中,再将益生菌制备成发酵菌液以1l/m2的施配量施配到待修复土壤中,益生菌为解淀粉芽孢杆菌,发酵菌液中活菌含量为1.6

×

108cfu/ml,静置1.5周,随后将待修复土壤翻拌并灌溉,直至待修复土壤中表层土壤的含水率为26%,灌溉的方式为滴灌,灌溉速度为0.4m3/m2·

h;

40.s3、益生菌二次配施及农作物种植:将步骤s2中的待修复土壤静置并自然曝晒,直至待修复土壤中表层土壤的含水率达到适墒状态,适墒状态的含水率为16%,再将益生菌制备成发酵菌液以0.8l/m2的施配量施配到待修复土壤中,益生菌为巨大芽孢杆菌,发酵菌液中活菌含量为1.5

×

108cfu/ml,静置1.5周,完成待修复土壤的第一阶段修复,随后在待修复土壤内种植农作物,春季选择的农作物为番茄,夏季选择的农作物为空心菜,秋季选择的农作物为萝卜,冬季选择的农作物为油菜;

41.s4、改性蚯蚓粪生物炭再进行多次配施:在农作物生长期间每隔18d进行一次改性蚯蚓粪生物炭配施,施配量为0.15t/hm2,同时在本步骤s4中的第一次改性蚯蚓粪生物炭配施时施配化肥,化肥为尿素、磷酸二氢铵或氯化钾,化肥的施配量为6kg/hm2,在农作物生长至97d时将农作物移除,完成待修复土壤的第二阶段修复;

42.s5、蚯蚓粪再利用:将第二阶段修复完成后的土壤中引入蚯蚓进行培养,培养155天,完成土壤的最终修复,并将得到的蚯蚓粪进行回收,回收的蚯蚓粪可返回至步骤s1-1中,用于下一次污染土壤的修复;

43.引入蚯蚓进行培养的方法为:

44.s5-1:将第二阶段修复完成后的土壤中施加赤子爱胜蚓饲料,以0.6t/hm2的施配量翻拌施配到土壤中,放入赤子爱胜蚓养殖,赤子爱胜蚓的养殖密度为3kg/m2,养殖30天后第一次收集表层土壤蚯蚓粪,表层土壤蚯蚓粪厚度为10cm;

45.s5-2:继续养殖并每隔25天收集一次表层土壤蚯蚓粪,重复5次;

46.s5-3:最后一次收集表层土壤蚯蚓粪结束后,采用自然光照法将成年赤子爱胜蚓收集以便重复利用,将幼蚓和蚓卵保留在土壤中,完成待修复土壤的最终修复。

47.实施例2

48.本实施例与实施例1不同之处在于:步骤s1的方法参数不同。

49.s1、改性蚯蚓粪生物炭制备:

50.s1-1、热解烘干:蚯蚓粪选用赤子爱胜蚓蚯蚓粪,蚯蚓粪的制备方法为:将赤子爱胜蚓以50g/m2的密度接种到市政污泥中,堆肥处理2个月,直至市政污泥全部转化为污泥源蚯蚓粪,将蚯蚓粪烘干并粉碎,得到粒径为0.1mm的蚯蚓粪粉末,将蚯蚓粪粉末置于烘箱中在550℃下热解2h,得到蚯蚓粪生物炭;

51.s1-2、高锰酸钾氧化处理:将步骤s1-1中得到的蚯蚓粪生物炭置于质量浓度为5%的高锰酸钾溶液中,蚯蚓粪生物炭与高锰酸钾溶液的质量比为1:100,在常温条件下搅拌4h,随后过滤出蚯蚓粪生物炭后使用去离子水持续过滤洗涤,再将蚯蚓粪生物炭烘干得到高锰酸钾氧化处理后的蚯蚓粪生物炭;

52.s1-3、磁化处理:将步骤s1-2中得到的高锰酸钾氧化处理后的蚯蚓粪生物炭置于去离子水中,同时加入fecl3·

6h2o和feso4·

7h2o,高锰酸钾氧化处理后的蚯蚓粪生物炭、去离子水、fecl3·

6h2o和feso4·

7h2o的质量比为2:40:1:0.8,通过磁搅拌的方式在110℃条件下持续搅拌,磁搅拌的同时持续加入摩尔浓度为10mol/l的氢氧化钠溶液,直至混合溶液的ph为10,继续磁搅拌1h,冷却过滤得到磁化处理的蚯蚓粪生物炭,将磁化处理的蚯蚓粪生物炭使用去离子水持续过滤洗涤,再进行烘干,即得到改性蚯蚓粪生物炭;

53.步骤s1-1、s1-2、s1-3中,烘干的温度均为75℃,步骤s1-2和s1-3中去离子水持续过滤洗涤直至洗涤后的去离子水ph无变化则洗涤完成。

54.实施例3

55.本实施例与实施例1不同之处在于:步骤s1的方法参数不同。

56.s1、改性蚯蚓粪生物炭制备:

57.s1-1、热解烘干:蚯蚓粪选用赤子爱胜蚓蚯蚓粪,蚯蚓粪的制备方法为:将赤子爱胜蚓以60g/m2的密度接种到市政污泥中,堆肥处理3个月,直至市政污泥全部转化为污泥源蚯蚓粪,将蚯蚓粪烘干并粉碎,得到粒径为0.2mm的蚯蚓粪粉末,将蚯蚓粪粉末置于烘箱中在600℃下热解2h,得到蚯蚓粪生物炭;

58.s1-2、高锰酸钾氧化处理:将步骤s1-1中得到的蚯蚓粪生物炭置于质量浓度为5%的高锰酸钾溶液中,蚯蚓粪生物炭与高锰酸钾溶液的质量比为1.5:100,在常温条件下搅拌6h,随后过滤出蚯蚓粪生物炭后使用去离子水持续过滤洗涤,再将蚯蚓粪生物炭烘干得到高锰酸钾氧化处理后的蚯蚓粪生物炭;

59.s1-3、磁化处理:将步骤s1-2中得到的高锰酸钾氧化处理后的蚯蚓粪生物炭置于去离子水中,同时加入fecl3·

6h2o和feso4·

7h2o,高锰酸钾氧化处理后的蚯蚓粪生物炭、去离子水、fecl3·

6h2o和feso4·

7h2o的质量比为2:50:1.3:1,通过磁搅拌的方式在120℃条件下持续搅拌,磁搅拌的同时持续加入摩尔浓度为10mol/l的氢氧化钠溶液,直至混合溶液的ph为11,继续磁搅拌2h,冷却过滤得到磁化处理的蚯蚓粪生物炭,将磁化处理的蚯蚓粪生物炭使用去离子水持续过滤洗涤,再进行烘干,即得到改性蚯蚓粪生物炭;

60.步骤s1-1、s1-2、s1-3中,烘干的温度均为85℃,步骤s1-2和s1-3中去离子水持续过滤洗涤直至洗涤后的去离子水ph无变化则洗涤完成。

61.实施例4

62.本实施例与实施例1不同之处在于:步骤s2的方法参数不同。

63.s2、改性蚯蚓粪生物炭及益生菌初次配施:将步骤s1-3中得到的改性蚯蚓粪生物

炭以6t/hm2的施配量翻拌施配到待修复土壤中,再将益生菌制备成发酵菌液以1l/m2的施配量施配到待修复土壤中,益生菌为解淀粉芽孢杆菌,发酵菌液中活菌含量为1.5

×

108cfu/ml,静置1周,随后将待修复土壤翻拌并灌溉,直至待修复土壤中表层土壤的含水率为25%,灌溉的方式为滴灌,灌溉速度为0.3m3/m2·

h。

64.实施例5

65.本实施例与实施例1不同之处在于:步骤s2的方法参数不同。

66.s2、改性蚯蚓粪生物炭及益生菌初次配施:将步骤s1-3中得到的改性蚯蚓粪生物炭以8t/hm2的施配量翻拌施配到待修复土壤中,再将益生菌制备成发酵菌液以1l/m2的施配量施配到待修复土壤中,益生菌为解淀粉芽孢杆菌,发酵菌液中活菌含量为1.7

×

108cfu/ml,静置2周,随后将待修复土壤翻拌并灌溉,直至待修复土壤中表层土壤的含水率为28%,灌溉的方式为滴灌,灌溉速度为0.5m3/m2·

h。

67.实施例6

68.本实施例与实施例1不同之处在于:步骤s3的方法参数不同。

69.s3、益生菌二次配施及农作物种植:将步骤s2中的待修复土壤静置并自然曝晒,直至待修复土壤中表层土壤的含水率达到适墒状态,适墒状态的含水率为15.5%,再将益生菌制备成发酵菌液以0.7l/m2的施配量施配到待修复土壤中,益生菌为巨大芽孢杆菌,发酵菌液中活菌含量为1.4

×

108cfu/ml,静置1周,完成待修复土壤的第一阶段修复,随后在待修复土壤内种植农作物,春季选择的农作物为番茄,夏季选择的农作物为生菜,秋季选择的农作物为菠菜,冬季选择的农作物为白菜。

70.实施例7

71.本实施例与实施例1不同之处在于:步骤s3的方法参数不同。

72.s3、益生菌二次配施及农作物种植:将步骤s2中的待修复土壤静置并自然曝晒,直至待修复土壤中表层土壤的含水率达到适墒状态,适墒状态的含水率为18.5%,再将益生菌制备成发酵菌液以1l/m2的施配量施配到待修复土壤中,益生菌为巨大芽孢杆菌,发酵菌液中活菌含量为1.6

×

108cfu/ml,静置2周,完成待修复土壤的第一阶段修复,随后在待修复土壤内种植农作物,春季选择的农作物为番茄,夏季选择的农作物为生菜,秋季选择的农作物为菠菜,冬季选择的农作物为白菜。

73.实施例8

74.本实施例与实施例1不同之处在于:步骤s4的方法参数不同。

75.s4、改性蚯蚓粪生物炭再进行多次配施:在农作物生长期间每隔15d进行一次改性蚯蚓粪生物炭配施,施配量为0.1t/hm2,同时在本步骤s4中的第一次改性蚯蚓粪生物炭配施时施配化肥,化肥为尿素、磷酸二氢铵或氯化钾,化肥的施配量为5kg/hm2,在农作物生长至90d时将农作物移除,完成待修复土壤的第二阶段修复。

76.实施例9

77.本实施例与实施例1不同之处在于:步骤s4的方法参数不同。

78.s4、改性蚯蚓粪生物炭再进行多次配施:在农作物生长期间每隔20d进行一次改性蚯蚓粪生物炭配施,施配量为0.2t/hm2,同时在本步骤s4中的第一次改性蚯蚓粪生物炭配施时施配化肥,化肥为尿素、磷酸二氢铵或氯化钾,化肥的施配量为8kg/hm2,在农作物生长至105d时将农作物移除,完成待修复土壤的第二阶段修复。

79.实施例10

80.本实施例与实施例1不同之处在于:步骤s5的方法参数不同。

81.s5、蚯蚓粪再利用:将第二阶段修复完成后的土壤中引入蚯蚓进行培养,培养124天,完成土壤的最终修复,并将得到的蚯蚓粪进行回收,回收的蚯蚓粪可返回至步骤s1-1中,用于下一次污染土壤的修复;

82.引入蚯蚓进行培养的方法为:

83.s5-1:将第二阶段修复完成后的土壤中施加赤子爱胜蚓饲料,以0.5t/hm2的施配量翻拌施配到土壤中,放入赤子爱胜蚓养殖,赤子爱胜蚓的养殖密度为2.8kg/m2,养殖28天后第一次收集表层土壤蚯蚓粪,表层土壤蚯蚓粪厚度为10cm;

84.s5-2:继续养殖并每隔24天收集一次表层土壤蚯蚓粪,重复4次;

85.s5-3:最后一次收集表层土壤蚯蚓粪结束后,采用自然光照法将成年赤子爱胜蚓收集以便重复利用,将幼蚓和蚓卵保留在土壤中,完成待修复土壤的最终修复。

86.实施例11

87.本实施例与实施例1不同之处在于:步骤s5的方法参数不同。

88.s5、蚯蚓粪再利用:将第二阶段修复完成后的土壤中引入蚯蚓进行培养,培养187天,完成土壤的最终修复,并将得到的蚯蚓粪进行回收,回收的蚯蚓粪可返回至步骤s1-1中,用于下一次污染土壤的修复;

89.引入蚯蚓进行培养的方法为:

90.s5-1:将第二阶段修复完成后的土壤中施加赤子爱胜蚓饲料,以0.7t/hm2的施配量翻拌施配到土壤中,放入赤子爱胜蚓养殖,赤子爱胜蚓的养殖密度为3.1kg/m2,养殖31天后第一次收集表层土壤蚯蚓粪,表层土壤蚯蚓粪厚度为10cm;

91.s5-2:继续养殖并每隔26天收集一次表层土壤蚯蚓粪,重复6次;

92.s5-3:最后一次收集表层土壤蚯蚓粪结束后,采用自然光照法将成年赤子爱胜蚓收集以便重复利用,将幼蚓和蚓卵保留在土壤中,完成待修复土壤的最终修复。

93.实验例

94.以实施例1中的方法参数为例,进行现场模拟实验,主要对cd污染土壤中的cd

2+

去除率进行观察,同时对修复后的土壤中的酶活性进行分析,并与使用了常规化肥和常规蚯蚓粪的土壤分析结果进行对比,对比分析结果如表1所示。

95.表1实施例1及对比例中土壤重金属含量及酶活性

[0096][0097]

通过表1中数据对比可以看出,单一使用化肥时对土壤中重金属cd的去除没有太大帮助,而使用了常规蚯蚓粪后农作物根部和茎叶的cd

2+

含量有一定程度的降低,但仍高于

国家规定的食用标准0.2mg/kg;使用了实施例1中的蚯蚓粪和益生菌配施后,对农作物根部和茎叶的cd

2+

含量均有较大程度的降低,茎叶的cd

2+

含量低于国家规定的食用标准0.2mg/kg。

[0098]

对比三种方式对土壤中酶活性的提升可以看出,通过使用了实施例1中的蚯蚓粪和益生菌配施后,对土壤中酶活性提升较为明显,主要原因可能是施用蚯蚓粪和益生菌配施后能有效增加土壤中易溶性营养物质,将有机磷转化成可供植物吸收的无机磷,增强土壤有效态氮的转化能力和无机氮的供应能力。与化肥和单独施加蚯蚓粪相比,蚯蚓粪配施两种益生菌能明显增加土壤蔗糖酶和磷酸酶活性。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1