以热液成因硅质岩为等时基准面的岩溶古地貌恢复方法与流程

1.本发明涉及石油行业中岩溶古地貌恢复技术领域,具体涉及一种以热液成因硅质岩为等时基准面的岩溶古地貌恢复方法,具体是以热液成因硅质岩底界为等时基准面。

背景技术:

2.近年来,岩溶古地貌恢复已成为碳酸盐岩储层研究的热点,但恢复岩溶古地貌通常是十分困难的,一直是世界性难题。勘探实践表明,岩溶储层发育区与岩溶古地貌的关系密切。一般认为,岩溶残丘和岩溶斜坡是岩溶储层最发育的地区,而岩溶高地和岩溶谷地是岩溶储层相对不发育的地区。因此,准确地恢复岩溶古地貌是岩溶储层预测的关键。目前,常用的岩溶古地貌恢复方法众多,主要有残余厚度法和印模法。这两种岩溶古地貌恢复方法简单易行,得到了广泛的应用,但选取符合要求的地层界面作为等时基准面是岩溶古地貌恢复的关键所在。

3.发明人前期通过残余厚度法和印模法开展了四川盆地gs地区灯影组顶界岩溶古地貌恢复,但存在不同程度的缺陷,恢复精度低。通过选取灯影组底界、灯影组灯三底界和灯四底界作为等时基准面,采用残余厚度法开展岩溶古地貌恢复的缺陷是灯影组沉积期存在多期构造活动,地层遭受剥蚀,不等时,且灯三段和灯四段底界的地震同相轴变化较大,难以准确追踪。通过选取龙王庙组顶界和沧浪铺组顶界作为等时基准面,采用印模法开展岩溶古地貌恢复的缺陷是选取的基准面距离灯影组顶界侵蚀面的沉积时间较长,且龙王庙组由于沉积相变化大,其顶界的地震同相轴变化较大,难以准确追踪。

4.提高岩溶古地貌恢复的精度,最为关键的是等时基准面的选取;因此,现亟需选取一合适的基准面以提高岩溶古地貌恢复的精度。

技术实现要素:

5.为解决以上技术问题,本发明提供一种以热液成因硅质岩为等时基准面的岩溶古地貌恢复方法。相比较发明人前期岩溶古地貌恢复的方法而言,本发明充分考虑了基准面等时、距离侵蚀面近和地震响应清楚、易于追踪的原则,所以大大提高了岩溶古地貌恢复的精度。

6.为了实现以上目的,本发明采用以下技术方案:

7.本发明提供一种以热液成因硅质岩为等时基准面的岩溶古地貌恢复方法,包括以下步骤:

8.1)获取岩心、薄片、测井、钻井、测试及三维地震资料;

9.2)进行地层划分对比,确定热液成因硅质岩底界作为等时基准面;

10.3)精细解释等时基准面和目的层侵蚀面;

11.4)计算等时基准面和目的层侵蚀面之间的残余地层厚度;

12.5)根据所述残余地层厚度获得岩溶古地貌图。

13.以下针对本发明的岩溶古地貌恢复方法中的各个步骤具体说明:

14.步骤1):获取岩心、薄片、测井、钻井、测试及三维地震资料,具体方法如下:a)、通过对岩心的拍照、肉眼观察及化学分析来确定岩性、孔隙大小等直观岩样特征;b)、通过在显微镜或电子显微镜下观察薄片,获得矿物成分、孔隙类型等资料;c)、通过分析测井曲线获得地层岩性组成、岩石孔隙度、渗透率、地层含油气性等信息;d)、通过钻井过程中获得的岩屑及钻井液使用度来分析地层岩性组成及孔缝发育程度;e)、通过试油试气情况直接获得地层含油气特征;f)、通过对三维地震资料的解释,对地层的平面展布进行刻画,其它包括地层的构造特征、地层埋深等信息。

15.步骤2):进行地层划分对比,确定热液成因硅质岩底界作为等时基准面。

16.基于本发明的岩溶古地貌恢复方法,优选的,步骤2)中采用层序地层学方法进行地层划分对比。

17.基于本发明的岩溶古地貌恢复方法,优选的,步骤2)具体包括:

18.通过包括岩心、薄片和测井等资料,采用层序地层学方法进行地层划分对比,井震结合、精细标定,建立全区等时地层格架,确定热液成因硅质岩底界作为等时基准面,明确其分布。

19.步骤3):解释等时基准面和目的层侵蚀面。

20.基于本发明的岩溶古地貌恢复方法,优选的,所述解释需达到精细解释,在三维地震资料上,逐线道进行解释。

21.基于本发明的岩溶古地貌恢复方法,优选的,步骤3)中采用高分辨率层序解释技术精细解释等时基准面和目的层侵蚀面。

22.基于本发明的岩溶古地貌恢复方法,优选的,步骤3)具体包括:

23.通过井震精细标定确定等时基准面底界(热液成因硅质岩底界,简称硅质层底界)和目的层侵蚀面顶界(灯影组顶界)的地震反射;采用高分辨率层序解释技术,用最优化的分析思想对地震数据体进行空间解构,得到三维地层模型;从三维地层模型中抽取等时基准面和目的层侵蚀面的层位。

24.步骤4):计算等时基准面和目的层侵蚀面之间的残余地层厚度。

25.基于本发明的岩溶古地貌恢复方法,优选的,步骤4)中所述残余地层厚度由所述等时基准面底界(硅质层底界)和目的层侵蚀面顶界(灯影组顶界)在空间插值后经过相减运算求得。

26.步骤5)根据所述残余地层厚度获得岩溶古地貌图。

27.基于本发明的岩溶古地貌恢复方法,优选的,步骤5)具体包括:对所述残余地层厚度进行立体显示,得到所述岩溶古地貌图。

28.在一优选方案中,所述岩溶古地貌恢复方法包括以下步骤:

29.1)获取岩心、薄片、测井、钻井、测试及三维地震资料;

30.2)通过包括岩心、薄片和测井等资料,采用层序地层学方法进行地层划分对比,井震结合、精细标定,建立全区等时地层格架,确定热液成因硅质岩底界作为等时基准面,明确其分布;

31.3)采用高分辨率层序解释技术精细解释等时基准面和目的层侵蚀面;

32.4)计算等时基准面和目的层侵蚀面之间的残余地层厚度;

33.5)对所述残余地层厚度进行立体显示,得到所述岩溶古地貌图。

34.基于以上优选方案,优选的,步骤3)具体包括:

35.通过井震精细标定确定等时基准面底界(硅质层底界)和目的层侵蚀面顶界(灯影组顶界)的地震反射;采用高分辨率层序解释技术,用最优化的分析思想对地震数据体进行空间解构,得到三维地层模型;从三维地层模型中抽取等时基准面和目的层侵蚀面的层位。

36.基于以上优选方案,优选的,步骤4)中所述残余地层厚度由所述等时基准面底界(硅质层底界)和目的层侵蚀面顶界(灯影组顶界)在空间插值后经过相减运算求得。

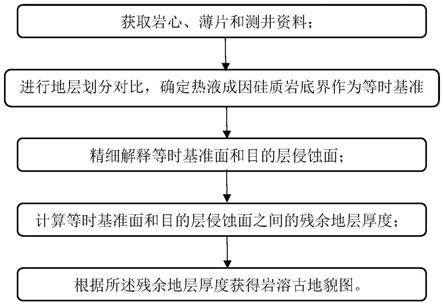

37.准确地恢复岩溶古地貌对预测岩溶储层分布至关重要,是长期以来碳酸盐岩储层研究热点之一。同时,岩溶古地貌图也是碳酸盐岩油气勘探中划分古地貌单元、精细刻画沉积相、确定优质储层分布以及研究油气藏分布等系列工作的重要基础之一。而提高岩溶古地貌恢复的精度,最为关键的是等时基准面的选取,其选取原则是:最好是全区范围内分布的等时界面,能够代表当时的海平面;等时界面距离侵蚀面越近越好;等时界面在地震资料上地震反射连续、易于对比追踪。根据这一原则,本发明选取热液成因硅质岩的底界作为等时基准面,采用残余厚度法恢复岩溶古地貌的精度较高,其原因是:海底火山喷发是区域性地质事件,由火山喷发物中的硅质在海水中沉淀形成的热液成因硅质岩在大范围沉积时,区域上应为同时期的产物,具有等时性。同时,硅质岩距离灯影组顶界侵蚀面的沉积时间较短,且在地震响应上为一强波峰反射,易于全区大范围追踪(如图1所示)。

附图说明

38.图1为地层划分对比地震剖面图。

39.图2为本发明以热液成因硅质岩底界为等时基准面的岩溶古地貌恢复方法的流程图。

40.图3为四川盆地gs地区利用印模法恢复的岩溶古地貌图。

41.图4为四川盆地gs地区利用本发明方法恢复的岩溶古地貌图。

具体实施方式

42.为了更清楚地说明本发明,下面结合优选实施例对本发明做进一步的说明。本领域技术人员应当理解,下面所具体描述的内容是说明性的而非限制性的,不应以此限制本发明的保护范围。

43.本发明提供的岩溶古地貌恢复的方法相比较前期岩溶古地貌恢复的方法而言,充分考虑了基准面等时、距离侵蚀面近和地震响应清楚、易于追踪的原则,所以大大提高了岩溶古地貌恢复的精度。该方法的技术流程如图2所示,具体包括:

44.1)获取岩心、薄片、测井、钻井、测试及三维地震资料;

45.2)进行地层划分对比,确定热液成因硅质岩底界作为等时基准面;

46.3)精细解释等时基准面和目的层侵蚀面;

47.4)计算等时基准面和目的层侵蚀面之间的残余地层厚度;

48.5)根据所述残余地层厚度获得岩溶古地貌图。

49.具体的,针对四川盆地gs地区进行岩溶古地貌恢复,分别采用本发明的恢复方法和印模法恢复进行对比。

50.采用的本发明的方法包括以下步骤:

51.1)获取岩心、薄片和测井资料;

52.2)通过包括岩心、薄片和测井资料,采用层序地层学方法进行地层划分对比,井震结合、精细标定,建立全区等时地层格架,确定热液成因硅质岩底界作为等时基准面,明确其分布;

53.3)通过井震精细标定确定等时基准面底界和目的层侵蚀面顶界的地震反射;采用高分辨率层序解释技术,用最优化的分析思想对地震数据体进行空间解构,得到三维地层模型;从三维地层模型中抽取等时基准面和目的层侵蚀面的层位;

54.4)由所述等时基准面底界和目的层侵蚀面顶界在空间插值后经过相减运算求得残余地层厚度;

55.5)对所述残余地层厚度进行立体显示,得到所述岩溶古地貌图。

56.采用的印模法恢复包括以下步骤:

57.首先在目的层上覆地层中选择一套对目的层顶界有填平补齐性质的地层顶界作为基准面,然后将目的层顶界与基准面相减,得到印模法恢复的岩溶古地貌图。

58.图3所示为在四川盆地gs地区利用印模法恢复的岩溶古地貌图。从图中可看出地貌高低区,地貌较高区域发育岩溶储层,由此可确定目的层岩溶储层分布。经过与图中实际钻井的储层发育程度进行对比,吻合率较低:在已钻的14口井中,10口井吻合,吻合率仅为71%。

59.图4所示为利用本发明方法恢复的岩溶古地貌图。从图中可看出地貌高低区,地貌较高区域发育风化壳岩溶储层。经与实际钻井的储层发育程度吻合率较高:古地貌图与图中实钻井的储层厚度吻合率较高,能更好地反映储层的发育规律。在已钻的14口井中,12口井吻合,吻合率达到86%。

60.勘探实践表明,本发明的岩溶古地貌恢复新技术在实际碳酸盐岩溶储层发育区应用中是有效和可行的,值得在类似的地区借鉴应用。

61.显然,本发明的上述实施例仅仅是为清楚地说明本发明所作的举例,而并非是对本发明的实施方式的限定,对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动,这里无法对所有的实施方式予以穷举,凡是属于本发明的技术方案所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本发明的保护范围之列。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1