电化学装置以及用电装置的制作方法

本技术涉及电池,特别是涉及一种电化学装置以及用电装置。

背景技术:

1、随着科技的发展,手机、笔记本电脑、无人机等电子产品大大丰富了人们的日常生活。锂离子电池凭借其高能量密度、高工作电压和长使用寿命等优势,在电子产品中被广泛使用。一方面,人们期望锂离子电池具有较高的能量密度,以满足高续航的要求;另一方面,人们也期望锂离子电池能够兼具良好的高倍率充放电能力,以满足应急充电和大倍率应用的需求。

技术实现思路

1、本技术的目的在于提供一种电化学装置以及用电装置,旨在兼顾电化学装置的高能量密度和高倍率充放电能力的同时,提高电化学装置的结构稳定性。

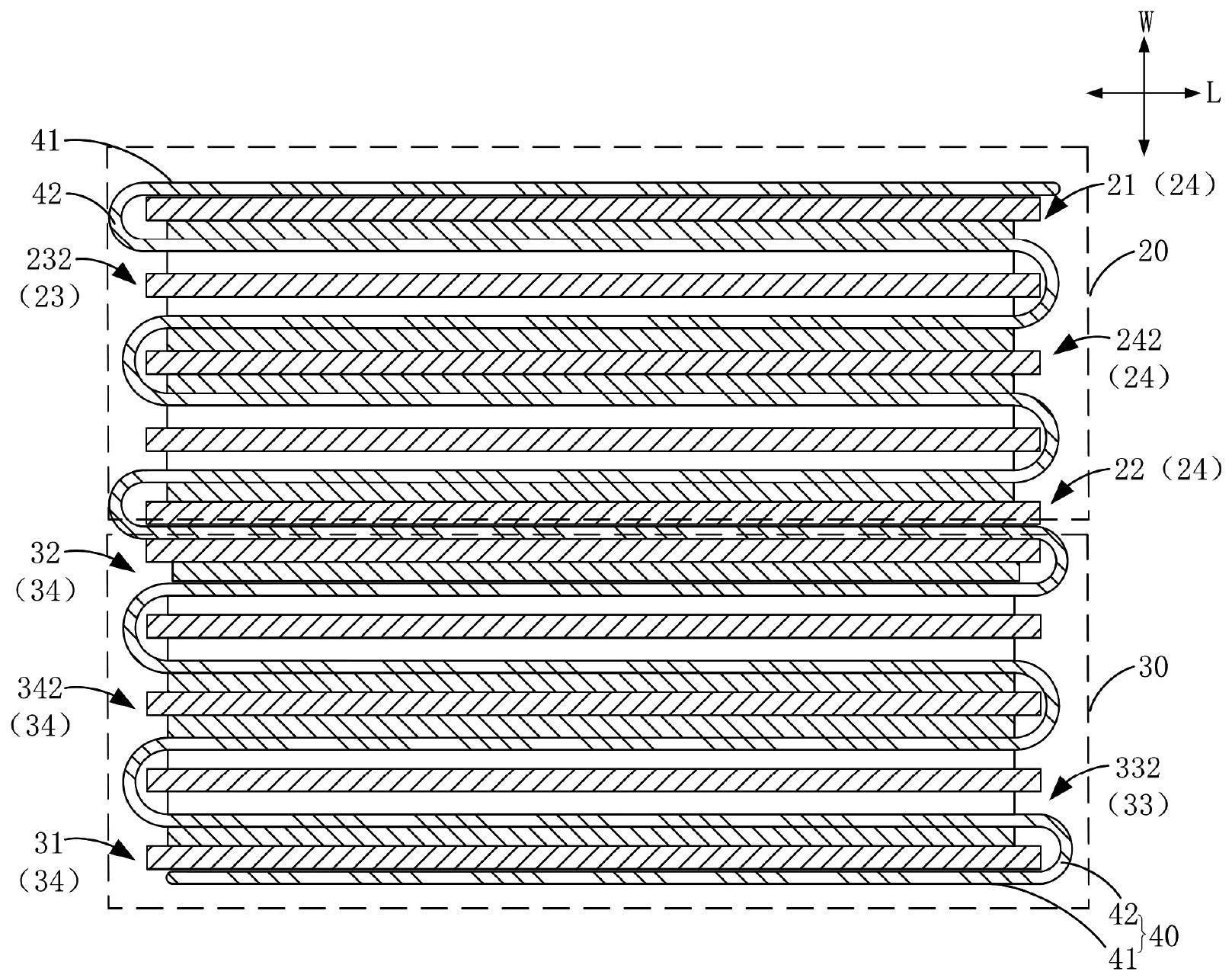

2、本技术第一方面,提供一种电化学装置,包括叠片结构的第一极片组件、叠片结构的第二极片组件以及隔离膜。第一极片组件包括第一正极极片和第一负极极片。第二极片组件包括第二正极极片和第二负极极片。沿第一方向,第一正极极片和第一负极极片依次层叠设置,第二正极极片和第二负极极片依次层叠设置。第一负极极片包括第一负极活性物质,第二负极极片包括第二负极活性物质,第一负极活性物质的石墨化度g1和第二负极活性物质的石墨化度g2,满足:g2-g1≥0.5%。其中,隔离膜包括多个隔离部和多个弯折部,任意相邻的两个极片之间设置有隔离部,任意相邻的两个隔离部通过一弯折部相连。

3、负极活性物质的石墨化度越低,其嵌入和脱出锂离子的速率将越快,由此,第一极片组件相较于第二极片组件能够适应更大的充放电倍率,也即,第一极片组件相较于第二极片组件而言可作为快充体系,第二极片组件可作为慢充体系。快充体系可满足紧急情况下的应急充电以及大倍率应用下的大倍率放电需求;慢充体系可满足常规使用,并可保证电化学装置具有较高的容量,从而满足用电装置高续航的需求。此外,由于使用一整条隔离膜通过z型折叠的方式将第一极片组件和第二极片组件组装成一个整体,能够抑制第一极片组件和第二极片组件在受到外部冲击时发生错位窜动,从而提高电化学装置内部结构的稳定性,降低发生内部短路的风险。同时,由于无需额外的粘接方式将第一极片组件和第二极片组件固定连接,降低了第一极片组件和第二极片组件的组装难度,提高了制造效率。

4、在一些实施方式中,第一极片组件包括第一单面极片。第一单面极片位于第一极片组件靠近第二极片组件的一侧,第一单面极片具有未涂覆活性物质层的第一表面。第二极片组件包括与第一单面极片极性相同的第二单面极片。第二单面极片位于第二极片组件靠近第一极片组件的一侧,第二单面极片具有未涂覆活性物质层的第二表面。沿第一方向,第二表面和第一表面相对设置。第一极片组件和第二极片组件之间相邻的第一单面极片和第二单面极片极性相同,能够降低第一极片组件和第二极片组件之间在受到外部冲击发生错位窜动导致两者相接时,引发内部短路的风险,从而提高电化学装置的使用安全性。

5、在一些实施方式中,电化学装置满足g1≤95%。此时,第一极片组件能够适应较大的充放电倍率,从而更好的满足紧急情况下的应急充电以及大倍率应用下的大倍率放电需求。

6、在一些实施方式中,电化学装置满足g2≥95.5%。此时,第二负极活性物质的规整度较高,能够提供较多的锂离子容纳位点,从而使得电化学装置能够具有较高的能量密度,更好的满足用电装置高续航的需求。

7、在一些实施方式中,隔离部与极片之间的粘接强度满足:f≥5n/m。此时,在电化学装置受到外部冲击时,隔离部能够更好地抑制极片之间的错位窜动,从而进一步降低电化学装置发生内部短路的风险。

8、在一些实施方式中,隔离部与弯折部一体成型,有利于保证隔离膜整体的结构强度,从而更好地抑制第一极片组件和第二极片组件之间以及极片与极片之间的错位窜动,提高电化学装置内部结构的稳定性。

9、在一些实施方式中,第一极片组件的数量为至少两个。第二极片组件的数量为至少一个。沿所述第一方向,相邻两个第一极片组件之间夹设有第二极片组件。由此,在第一极片组件进行大倍率充放电时,第二极片组件能够促进第一极片组件热量的扩散,从而降低电化学装置的局部温升,提高电化学装置的使用安全性。

10、在一些实施方式中,第一极片组件的数量为至少一个。第二极片组件的数量为至少两个,沿所述第一方向,相邻两个第二极片组件之间夹设有第一极片组件。由此,在第一极片组件进行大倍率充放电时,有利于第一极片组件产生的热量向相邻两侧扩散,从而降低电化学装置的局部温升,提高电化学装置的使用安全性。

11、在一些实施方式中,电化学装置还包括第三负极极片,第三负极极片设置于第一极片组件和第二极片组件之间。第一极片组件包括与第三负极极片相邻的第一正极极片,与第三负极极片相邻的第一正极极片包括第一正极集流体和位于第一正极集流体沿第一方向相对的两个表面的第一正极活性层;第二极片组件包括与第三负极极片相邻的第二正极极片,与第三负极极片相邻的第二正极极片包括第二正极集流体和位于第二正极集流体沿第一方向相对的两个表面的第二正极活性层。第三负极极片和第一极片组件之间设置有隔离部。第三负极极片和第二极片组件之间设置有隔离部。第三负极极片包括第三负极集流体、第三负极活性层和第四负极活性层。第三负极活性层位于第三负极集流体靠近第一极片组件的一侧。第三负极活性层包括第三负极活性物质。第四负极活性层位于第三负极集流体靠近第二极片组件的一侧。第四负极活性层包括第四负极活性物质。第三负极活性物质的石墨化度g3与第四负极活性物质的石墨化度g4满足:|g4-g2|≤0.2%,|g3-g1|≤0.2%。由于第一极片组件和第二极片组件之间不再存在单面极片,可减少空间的浪费,有利于提升该电化学装置的能量密度。

12、在一些实施方式中,电化学装置还包括壳体。第一极片组件、第二极片组件以及隔离膜收容于壳体。第一负极极片包括第一负极极耳。第二负极极片包括第二负极极耳。第一负极极耳与第二负极极耳于壳体内电连接。

13、在一些实施方式中,电化学装置还包括壳体。第一极片组件、第二极片组件、第三负极极片以及隔离膜收容于壳体。第一负极极片包括第一负极极耳。第二负极极片包括第二负极极耳。第三负极极片包括第三负极极耳。第一负极极耳、第二负极极耳与第三负极极耳于壳体内电连接。

14、第一负极极耳、第二负极极耳以及可选的第三负极极耳于壳体内电连接,相对于在壳体外连接,当受到外部冲击时,能够抑制第一极片组件、第二极片组件以及可选的第三负极极片之间发生错位窜动,从而提高电化学装置内部结构的稳定性,降低发生内部短路的风险。

15、在一些实施方式中,电化学装置满足:沿第一方向观察,第一负极极耳与第二负极极耳的投影至少部分重合,以便于对第一负极极耳和第二负极极耳进行连接。

16、在一些实施方式中,电化学装置满足:电化学装置还包括第一转接极耳。第一转接极耳与第一负极极耳、第二负极极耳于壳体内连接并伸出壳体。通过一个第一转接极耳引出该极性,可减少第一负极极耳与第二负极极耳所占用空间,从而可提高电化学装置的能量密度。

17、在一些实施方式中,第一正极极片包括第一正极极耳。第二正极极片包括第二正极极耳。电化学装置还包括第二转接极耳和第三转接极耳。第二转接极耳与第一正极极耳于壳体内连接并伸出壳体,第三转接极耳与第二正极极耳于壳体内连接并伸出壳体。此种结构设计,可减少第一正极极耳以及第二正极极耳所占用的空间,从而可提高电化学装置的能量密度。

18、在一些实施方式中,隔离膜包括基材层、陶瓷层以及粘结层。

19、在一些实施方式中,所述陶瓷层位于所述基材层的表面。

20、在一些实施方式中,所述陶瓷层包括无机颗粒和粘结剂。

21、在一些实施方式中,所述无机颗粒包括氧化铝、氧化硅、氧化镁、氧化钛、二氧化铪、氧化锡、二氧化铈、氧化镍、氧化锌、氧化钙、氧化锆、氧化钇、碳化硅、勃姆石、氢氧化铝、氢氧化镁、氢氧化钙或硫酸钡中的至少一种。

22、在一些实施方式中,所述粘结剂包括聚偏氟乙烯、偏氟乙烯-六氟丙烯的共聚物、聚酰胺、聚丙烯腈、丙烯酸酯聚合物、聚丙烯酸、聚丙烯酸盐、聚乙烯呲咯烷酮、聚乙烯醚、聚四氟乙烯或聚六氟丙烯中的至少一种。

23、在一些实施方式中,所述粘结层位于所述基材层和/或所述陶瓷层的表面。

24、在一些实施方式中,所述粘结层包括聚酰胺、聚丙烯腈、丙烯酸酯聚合物、聚丙烯酸、聚丙烯酸盐、聚乙烯呲咯烷酮、聚乙烯醚、聚偏氟乙烯或偏氟乙烯-六氟丙烯的共聚物中的至少一种。

25、本技术第二方面,提供一种用电装置,包括如上所述的电化学装置。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!