带通讯的无线充电电路的制作方法

1.本实用新型涉及一种充电电路,具体地说是一种带通讯的无线充电电路。

背景技术:

2.目前,传统的充电方式主要通过电源适配器、数据线来给电池充电,每种数据线都要根据不同的产品来匹配相应的接口,成本较高,携带不方便。而且传统的方式输出功率较低,充电时间较长。

技术实现要素:

3.本实用新型的目的是克服现有技术中存在的不足,提供一种设备磨损率低、应用范围广且操作方便的带通讯的无线充电电路。

4.按照本实用新型提供的技术方案,所述带通讯的无线充电电路,它包括配合使用的发射端电路与接收端电路;

5.所述发射端电路包括发射端主控及滤波电路、发射端通讯接收电路、发射端通讯发射电路、发射端驱动及滤波电路与发射端线圈p1;

6.所述接收端电路包括接收端主控及滤波电路、接收端通讯接收电路、接收端通讯发射电路、接收端整流滤波及充电控制电路、接收端线圈p2与充电电池bt1;

7.所述发射端主控及滤波电路的输出端与发射端通讯发射电路的输入端、发射端驱动及滤波电路的输入端相连,发射端通讯发射电路的输出端与发射端线圈p1的输入端相连,发射端驱动及滤波电路的输出端与发射端线圈p1的输入端相连,发射端线圈p1的输出端与发射端通讯接收电路的输入端相连,发射端通讯接收电路的输出端与发射端主控及滤波电路的输入端相连;

8.所述接收端主控及滤波电路的输出端与接收端通讯发射电路的输入端以及接收端线圈p2的输入端相连,接收端通讯发射电路的输出端与接收端线圈p2的输入端相连,接收端线圈p2的输出端与接收端通讯接收电路的输入端、接收端整流滤波及充电控制电路的输入端相连,接收端通讯接收电路的输出端与接收端主控及滤波电路的输入端相连,接收端整流滤波及充电控制电路的输出端与充电电池bt1的输入端相连。

9.作为优选,所述发射端主控及滤波电路包括发射端主控芯片u1、第一防反接二极管d1、第二电容c2与第五电容c5;

10.电源适配器与所述第一防反接二极管d1的一端相接,第一防反接二极管d1的另一端同时与第二电容c2的一端、第五电容c5的一端、发射端主控芯片u1的第1脚以及第二电阻r2的一端相接,第二电容c2的另一端、第五电容c5的另一端与所述发射端主控芯片u1的第8脚并联后接地。

11.作为优选,所述发射端通讯接收电路包括第二电阻r2、第三电阻r3、第六电阻r6、第七电容c7、第十电容c10、第十一电容c11与第二三极管q2;

12.所述第六电阻r6的一端、第十电容c10的一端、第十一电容c11的一端与第二三极

管q2的发射极并联后接地,第六电阻r6的另一端、第十电容c10的另一端与第二三极管q2的基极并联后与第三电阻r3的一端连接,第三电阻r3的另一端与第七电容c7的一端连接;第二三极管q2的集电极、第十一电容c11的另一端与发射端主控芯片u1的第7脚并联后与第二电阻r2的一端连接,第二电阻r2的另一端同时与第一防反接二极管d1的一端、第二电容c2的一端、第五电容c5的一端以及发射端主控芯片u1的第1脚连接。

13.作为优选,所述发射端通讯发射电路包括第四电阻r4、第五电阻r5与第一mos管q1;

14.所述第五电阻r5的一端与第一mos管q1的源极接地,第五电阻r5的另一端与第一mos管q1的栅极并联后与第四电阻r4的一端连接,第四电阻r4的另一端与发射端主控芯片u1的第5脚连接。

15.作为优选,所述发射端驱动及滤波电路包括第四电阻r4、第五电阻r5、第一mos管q1、第一电容c1、第三电容c3、第八电容c8与第九电容c9;

16.所述第五电阻r5的一端与第一mos管q1的源极接地,第五电阻r5的另一端与第一mos管q1的栅极并联后与第四电阻r4的一端连接,第四电阻r4的另一端与发射端主控芯片u1的第5脚连接;第一mos管q1的漏极同时与第八电容c8的一端、第九电容c9的一端、发射端线圈p1的第2脚以及第七电容c7的一端连接,第八电容c8的另一端、第九电容c9的另一端与发射端线圈p1的第1脚并联后再与第一电容c1的一端、第三电容c3的一端以及电源适配器相接,第一电容c1的另一端与第三电容c3的另一端并联后接地。

17.作为优选,所述接收端主控及滤波电路包括接收端主控芯片u2、第一电阻r1、第四电容c4与第六电容c6;

18.所述第一电阻r1的一端与电源端vcc相接,第一电阻r1的另一端同时与接收端主控芯片u2的第1脚、第四电容c4的一端以及第六电容c6的一端连接,接收端主控芯片u2的第8脚、第四电容c4的另一端与第六电容c6的另一端并联后接地。

19.作为优选,所述接收端通讯接收电路包括第三防反接二极管d3、第九电阻r9、第十三电阻r13、第十六电阻r16、第十三电容c13、第十四电容c14与第五三极管q5;

20.所述第三防反接二极管d3的正极同时与所述第十二电阻r12的另一端、第十五电容c15的一端、第十六电容c16的一端、第十七电容c17的一端以及接收端线圈p2的第1脚连接,第三防反接二极管d3的负极与第十三电阻r13的一端连接,第十三电阻r13的另一端同时与第十四电容c14的一端、第十六电阻r16的一端以及第五三极管q5的基极相连,第十四电容c14的另一端、第十六电阻r16的另一端、第五三极管q5的发射极与第十三电容c13的一端并联后接地,第五三极管q5的集电极、第十三电容c13的另一端与接收端主控芯片u2的第7脚并联后与第九电阻r9的一端连接,第九电阻r9的另一端与电源端vcc相接。

21.作为优选,所述接收端通讯发射电路包括第七电阻r7、第十电阻r10、第十二电阻r12、第十四电阻r14、第十七电阻r17、第四三极管q4与第六mos管q6;

22.所述第十四电阻r14的一端与接收端主控芯片u2的第6脚连接,第十四电阻r14的另一端同时与第六mos管q6的栅极以及第十七电阻r17的一端连接,第六mos管q6的源极与第十七电阻r17的另一端并联后接地,第六mos管q6的漏极与第十电阻r10的一端连接,第十电阻r10的另一端同时与第七电阻r7的一端以及第四三极管q4的基极连接,第四三极管q4的发射极与第七电阻r7的另一端的并联端与电源端vcc相接。

23.所述接收端整流滤波及充电控制电路包括第二防反接二极管d2、第十二电容c12、第十五电容c15、第十六电容c16、第十七电容c17、第三三极管q3、第七三极管q7、第八电阻r8、第十一电阻r11与第十五电阻r15;

24.所述第十二电阻r12的另一端、第十五电容c15的一端、第十六电容c16的一端、第十七电容c17的一端与接收端线圈p2的第1脚并联后与第二防反接二极管d2的正极连接,第十五电容c15的另一端、第十六电容c16的另一端、第十七电容c17的另一端与接收端线圈p2的第2脚并联后接地,第二防反接二极管d2的负极同时与第八电阻r18的一端、第十二电容c12的一端以及第三三极管q3的发射极相连,第八电阻r18的另一端接地,第十二电容c12的另一端接地,第三三极管q3的基极与第十一电阻r11的一端相接,第三三极管q3的集电极与充电电池bt1的正极的并联端与电源端vcc相接,充电电池bt1的负极接地,第十一电阻r11的另一端与第七三极管q7的集电极相接,第七三极管q7的发射极接地,第七三极管q7的基极与第十五电阻r15的一端相接,第十五电阻r15的另一端与接收端主控芯片u2的第6脚相接。

25.本实用新型利用无线磁电感应充电的设备可做到隐形,设备磨损率低,应用范围广,技术含量高,操作方便,在未来有着很大的发展空间。

附图说明

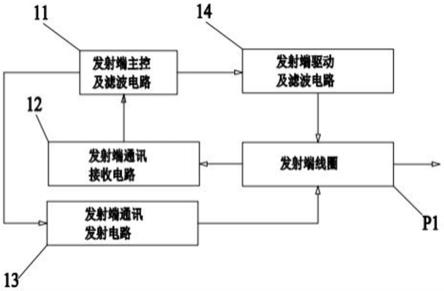

26.图1是本实用新型中发射端电路的原理框图。

27.图2是本实用新型中接收端电路的原理框图。

28.图3是本实用新型中发射端电路的元器件连接图。

29.图4是接收端电路中接收端主控及滤波电路的元器件连接图。

30.图5是接收端电路中接收端通讯接收电路的元器件连接图。

31.图6是接收端电路中接收端通讯发射电路、接收端整流滤波及充电控制电路的元器件连接图。

具体实施方式

32.下面结合具体实施例对本实用新型作进一步说明。

33.一种带通讯的无线充电电路,它包括配合使用的发射端电路与接收端电路;

34.如图1所示,所述发射端电路包括发射端主控及滤波电路11、发射端通讯接收电路12、发射端通讯发射电路13、发射端驱动及滤波电路14与发射端线圈p1;

35.如图2所示,所述接收端电路包括接收端主控及滤波电路21、接收端通讯接收电路22、接收端通讯发射电路23、接收端整流滤波及充电控制电路24、接收端线圈p2与充电电池bt1;

36.所述发射端主控及滤波电路11的输出端与发射端通讯发射电路13的输入端、发射端驱动及滤波电路14的输入端相连,发射端通讯发射电路13的输出端与发射端线圈p1的输入端相连,发射端驱动及滤波电路14的输出端与发射端线圈p1的输入端相连,发射端线圈p1的输出端与发射端通讯接收电路12的输入端相连,发射端通讯接收电路12的输出端与发射端主控及滤波电路11的输入端相连;

37.所述接收端主控及滤波电路21的输出端与接收端通讯发射电路23的输入端以及

接收端线圈p2的输入端相连,接收端通讯发射电路23的输出端与接收端线圈p2的输入端相连,接收端线圈p2的输出端与接收端通讯接收电路22的输入端、接收端整流滤波及充电控制电路24的输入端相连,接收端通讯接收电路22的输出端与接收端主控及滤波电路21的输入端相连,接收端整流滤波及充电控制电路24的输出端与充电电池bt的输入端相连。

38.如图3所示,所述发射端主控及滤波电路11的作用是对5v输入电压进行滤波,它包括发射端主控芯片u1、第一防反接二极管d1、第二电容c2与第五电容c5;

39.电源适配器与所述第一防反接二极管d1的一端相接,第一防反接二极管d1的另一端同时与第二电容c2的一端、第五电容c5的一端、发射端主控芯片u1的第1脚以及第二电阻r2的一端相接,第二电容c2的另一端、第五电容c5的另一端与所述发射端主控芯片u1的第8脚并联后接地。

40.如图3所示,所述发射端通讯接收电路12的作用是对接收端的通讯信号进行放大,它包括第二电阻r2、第三电阻r3、第六电阻r6、第七电容c7、第十电容c10、第十一电容c11与第二三极管q2;

41.所述第六电阻r6的一端、第十电容c10的一端、第十一电容c11的一端与第二三极管q2的发射极并联后接地,第六电阻r6的另一端、第十电容c10的另一端与第二三极管q2的基极并联后与第三电阻r3的一端连接,第三电阻r3的另一端与第七电容c7的一端连接;第二三极管q2的集电极、第十一电容c11的另一端与发射端主控芯片u1的第7脚并联后与第二电阻r2的一端连接,第二电阻r2的另一端同时与第一防反接二极管d1的一端、第二电容c2的一端、第五电容c5的一端以及发射端主控芯片u1的第1脚连接。

42.如图3所示,所述发射端通讯发射电路13的作用是发射端功率输出和发射端通讯信号输出,它包括第四电阻r4、第五电阻r5与第一mos管q1;

43.所述第五电阻r5的一端与第一mos管q1的源极接地,第五电阻r5的另一端与第一mos管q1的栅极并联后与第四电阻r4的一端连接,第四电阻r4的另一端与发射端主控芯片u1的第5脚连接。

44.如图3所示,所述发射端驱动及滤波电路14包括第四电阻r4、第五电阻r5、第一mos管q1、第一电容c1、第三电容c3、第八电容c8与第九电容c9,第八电容c8、第九电容c9与发射端线圈p1组成谐振电路,第一电容c1、第三电容c3对接收端得通讯信号进行滤波;

45.所述第五电阻r5的一端与第一mos管q1的源极接地,第五电阻r5的另一端与第一mos管q1的栅极并联后与第四电阻r4的一端连接,第四电阻r4的另一端与发射端主控芯片u1的第5脚连接;第一mos管q1的漏极同时与第八电容c8的一端、第九电容c9的一端、发射端线圈p1的第2脚以及第七电容c7的一端连接,第八电容c8的另一端、第九电容c9的另一端与发射端线圈p1的第1脚并联后再与第一电容c1的一端、第三电容c3的一端以及电源适配器相接,第一电容c1的另一端与第三电容c3的另一端并联后接地。

46.如图4所示,所述接收端主控及滤波电路21包括接收端主控芯片u2、第一电阻r1、第四电容c4与第六电容c6,第一电阻r1为限流电阻,四电容c4与第六电容c6均为滤波电容;

47.所述第一电阻r1的一端与电源端vcc相接,第一电阻r1的另一端同时与接收端主控芯片u2的第1脚、第四电容c4的一端以及第六电容c6的一端连接,接收端主控芯片u2的第8脚、第四电容c4的另一端与第六电容c6的另一端并联后接地。

48.如图5所示,所述接收端通讯接收电路22的作用是对发射端的通讯信号进行放大,

它包括第三防反接二极管d3、第九电阻r9、第十三电阻r13、第十六电阻r16、第十三电容c13、第十四电容c14与第五三极管q5;

49.所述第三防反接二极管d3的正极同时与所述第十二电阻r12的另一端、第十五电容c15的一端、第十六电容c16的一端、第十七电容c17的一端以及接收端线圈p2的第1脚连接,第三防反接二极管d3的负极与第十三电阻r13的一端连接,第十三电阻r13的另一端同时与第十四电容c14的一端、第十六电阻r16的一端以及第五三极管q5的基极相连,第十四电容c14的另一端、第十六电阻r16的另一端、第五三极管q5的发射极与第十三电容c13的一端并联后接地,第五三极管q5的集电极、第十三电容c13的另一端与接收端主控芯片u2的第7脚并联后与第九电阻r9的一端连接,第九电阻r9的另一端与电源端vcc相接。

50.如图6所示,所述接收端通讯发射电路23组成接收端通讯信号放大电路,通过第十五电容c15、第十六电容c16、第十七电容c17和接收端线圈线圈p2发射出去;它包括第七电阻r7、第十电阻r10、第十二电阻r12、第十四电阻r14、第十七电阻r17、第四三极管q4与第六mos管q6;

51.所述第十四电阻r14的一端与接收端主控芯片u2的第6脚连接,第十四电阻r14的另一端同时与第六mos管q6的栅极以及第十七电阻r17的一端连接,第六mos管q6的源极与第十七电阻r17的另一端并联后接地,第六mos管q6的漏极与第十电阻r10的一端连接,第十电阻r10的另一端同时与第七电阻r7的一端以及第四三极管q4的基极连接,第四三极管q4的发射极与第七电阻r7的另一端的并联端与电源端vcc相接。

52.如图6所示,所述接收端整流滤波及充电控制电路24组成充电控制电路,接收端线圈p2感应到发射端的信号经第二防反接二极管d2整流后经第八电阻r8、第十二电容c12组成的滤波电路,主控信号加在第十五电阻r15上第七三极管q7、第三三极管q3导通为电池bt1充电;它包括第二防反接二极管d2、第十二电容c12、第十五电容c15、第十六电容c16、第十七电容c17、第三三极管q3、第七三极管q7、第八电阻r8、第十一电阻r11与第十五电阻r15;

53.所述第十二电阻r12的另一端、第十五电容c15的一端、第十六电容c16的一端、第十七电容c17的一端与接收端线圈p2的第1脚并联后与第二防反接二极管d2的正极连接,第十五电容c15的另一端、第十六电容c16的另一端、第十七电容c17的另一端与接收端线圈p2的第2脚并联后接地,第二防反接二极管d2的负极同时与第八电阻r18的一端、第十二电容c12的一端以及第三三极管q3的发射极相连,第八电阻r18的另一端接地,第十二电容c12的另一端接地,第三三极管q3的基极与第十一电阻r11的一端相接,第三三极管q3的集电极与充电电池bt1的正极的并联端与电源端vcc相接,充电电池bt1的负极接地,第十一电阻r11的另一端与第七三极管q7的集电极相接,第七三极管q7的发射极接地,第七三极管q7的基极与第十五电阻r15的一端相接,第十五电阻r15的另一端与接收端主控芯片u2的第6脚相接。

54.本实用新型中,发射端主控芯片u1与接收端主控芯片u2均由无锡晶哲科技有限公司提供,型号均为jz8p1521b

‑

sop8。

55.本实用新型中,发射端电路由发射端主控及滤波电路11、发射端通讯接收电路12、发射端通讯发射电路13、发射端驱动及滤波电路14与发射端线圈p1组成;

56.其中,发射端主控及滤波电路11由发射端主控芯片u1、第一防反接二极管d1、第二

电容c2与第五电容c5组成,第二电容c2、第五电容c5为滤波电容。电源由外接适配器供给,经第一防反接二极管d1接入。

57.发射端通讯发射电路12由第四电阻r4、第五电阻r5与第一mos管q1组成。发射端主控芯片u1的第5脚输出通讯信号并经由第一mos管q1、第四电阻r4与第五电阻r5组成的发射端通讯发射电路放大后通过发射端线圈p1将信号发射出去。

58.发射端通讯接收电路13由第二电阻r2、第三电阻r3、第六电阻r6、第七电容c7、第十电容c10、第十一电容c11与第二三极管q2组成。接收端发出的通信信号被发射端的线圈接收,经由第二电阻r2、第三电阻r3、第六电阻r6、第七电容c7、第十电容c10、第十一电容c11、第二三极管q2组成的放大电路放大后输送给发射端主控芯片u1的第7脚进行解码,发射端主控芯片u1根据码值作出相应的控制。

59.发射端驱动及滤波电路14由第四电阻r4、第五电阻r5、第一mos管q1、第一电容c1、第三电容c3、第八电容c8与第九电容c9组成,第一电容c1与第三电容c3为滤波电容。当接收端被确认后,发射端主控芯片u1的第5脚控制信号驱动第一mos管q1工作,信号经由第八电容c8、第九电容c9以及发射端线圈p1组成的谐振电路发射出去。

60.本实用新型中,接收端电路由接收端主控及滤波电路21、接收端通讯接收电路22、接收端通讯发射电路23、接收端整流滤波及充电控制电路24、接收端线圈p2与充电电池bt1组成。

61.其中,接收端主控及滤波电路21由接收端主控芯片u2、第一电阻r1、第四电容c4与第六电容c6组成。

62.接收端通讯接收电路22由第三防反接二极管d3、第九电阻r9、第十三电阻r13、第十六电阻r16、第十三电容c13、第十四电容c14与第五三极管q5组成。当接收端线圈p2收到发射端电路的信号后通过由第三防反接二极管d3、第九电阻r9、第十三电阻r13、第十六电阻r16、第十三电容c13、第十四电容c14、第五三极管q5组成的放大电路放大,将信号通过接收端主控芯片u2的第7脚输送给接收端主控芯片u2进行信号解码,接收端主控芯片u2根据码值作出相应的反应和控制。

63.接收端通讯发射电路23由第七电阻r7、第十电阻r10、第十二电阻r12、第十四电阻r14、第十七电阻r17、第四三极管q4与第六mos管q6组成。接收端主控芯片u2根据需要通过接收端主控芯片u2的第5脚输出代码信号,通过由第七电阻r7、第十电阻r10、第十二电阻r12、第十四电阻r14、第十七电阻r17、第四三极管q4、第六mos管q6组成的放大电路放大后,由第十五电容c15、第十六电容c16、第十七电容c17和接收端线圈p2组成的谐振电路将信号发射出去。

64.接收端整流滤波及充电控制电路24由第二防反接二极管d2、第十二电容c12、第十五电容c15、第十六电容c16、第十七电容c17、第三三极管q3、第七三极管q7、第八电阻r8、第十一电阻r11与第十五电阻r15组成。当发射端电路与接收端电路握手成功后,接收端电路发出充电请求,发射端电路收到请求信号后,发射端电路进入充电发射模式,发射端线圈p1与接收端线圈p2通过磁感应在接收端产生交变感生电压,经第二防反接二极管d2、第八电阻r8、第十二电容c12、第十五电容c15、第十六电容c16、第十七电容c17、接收端线圈p2组成的整流滤波电路转换为直流电压。当接收端收到充电代码后,接收端主控芯片u2的第6脚输出高电平,第七三极管q7、第三三极管q3导通为充电电池bt1充电。

65.本实用新型的工作过程如下:

66.1.发射端电路上电后,发射端通讯发射电路工作并输出一握手代码等待接收端电路响应,如果发射端线圈p1未有检测到接收端线圈p2或有检测到接收端线圈p2而无握手信号则发射端电路进入休眠状态,并隔一段时间再次重复以上过程。

67.2.当发射端电路上电后,发射端通讯发射电路工作并输出一握手代码且接收端电路反馈确认信号,则说明握手成功,发射端主控芯片u1控制发射端通讯发射电路工作,发射端线圈p1向空间发送电磁信号,此信号被接收端线圈p2接收后感生出电压信号,经整流滤波后为充电电池bt1充电。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1